WHAT'S OLD (Jan -Jun '19) |

| What's Old (Jul - Dec '18)

|

- 2019.06.28

- 「ジャズのスパイス」で、女性ジャズヴォーカル随一の絶唱として称賛する方が多い「Four Women/ Nina Simone」におけるスパイスの効き目について、メモ書きを始めていました。

- しかし、よんどころないヤボ用で呼び出されてしまい、色々と作業を手伝っていたらメモ書きが進まず、アップするに至りませんでした。

- 上記でリンクを張った動画を聴きながら、以前に「コレ好っきゃねん」百物語でこの絶唱について触れたメモをお読み頂くなどして、次回のアップをお待ちください。

- 2019.06.21

- 今週の改訂は以下のとおりです。

- 2019.06.14

- 今週の改訂は以下のとおりです。

- 2019.06.07

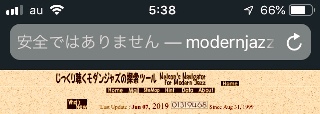

- 今週に入ってから、我がサイト、というかNiftyのサイトなら何処でもなんですが、アイポンで見ようとすると、「安全でないサイトです。」と言う表示が出るようになりました。自分でも気が付いたんですが、「こんなことになってるよぉ・・・」と御心配頂くメールも頂いています。

- これは最新のiOsの仕様変更によって、「URLがHTTPSで始まらず、従来のHTTPで始まるサイトには、すべからくこの表示を出す。」となったからだそうです。いわゆる「SSL問題」の一種と思えます。従来通りに、我がサイトに入っても、特段のセキュリティ上のリスクは無いのですが、一部のブラウザーだけだと言えども、十把一絡げとは言え、「安全でない」と表示される状態は、困ります。

- Niftyに問い合わせたら、「当方には何の問題も無く、Apple側の一方的な仕様変更なんですよぉ・・・」と言う答えです。Nelsonが、「それでもお客さんからすれば、何だか気持ち悪いだろうよ。そんな警告紛いの表示が出ないような対策をしないのぉ。」と絡んだら、「急なことで対策を作業中です。少し日にちがかかるけど、今やっていますから、もう少し時間を下さい。」とのことでした。

- ・・・ということで、我がサイトに新たな欠陥が生じたわけでは無いですし、Nelson側ではどうにも出来ない事なので、妙な表示が無くなるまでもう少し時日を要することをご寛恕ください。

- 今週の改訂は以下のとおりです。

- 2019.05.31

- 今週の改訂は以下のとおりです。

- 2019.05.24

- 今週の改訂は以下のとおりです。

- 2019.05.17

- 今週の改訂は以下のとおりです。

- 2019.05.10

- 「What's My Name/ Sonny Rollins」(右掲盤所収)でメモをものし始めたんですが、連休疲れで筆が進まず、今週の改訂は休みます。

- 2019.05.03

- 今週の改訂は以下のとおりです。

- 2019.04.26

- 今週の改訂は以下のとおりです。

- 2019.04.19

- 年末からマイクロとワディアの愛機が起こした不具合にかまけた上に、その間に道具箱から昔懐かしいヒノオーディオさんのSP自作派用の計算尺が見つかって思い出話をし始めたんで、もう4月も半ばで桜も散ったというのに、やっと「ジャズのスパイス」に話を戻せます。

- 今週の改訂は以下のとおりです。

- 2019.04.12

- 今週の改訂は以下のとおりです。

- 2019.04.05

- いやぁ、本日は当方の居宅付近でも花粉の飛散が真っ盛りらしく、ステップワゴンの窓に黄色い粉がベットりと付着していて、それを見る前からもうクシャミを連発してしまう始末です。ちょっと、コレはヒドイ日がもう少し続きそうですねぇ。少し大人しく寝転がって、録り溜めてある映画でも見て暮らします。

- 2019.03.29

- 愛機の「850STD」の本修理にかかる辺りまでの所を、先週書きました。今回はその続きです。

元の音ったってさぁ・・・

- その修理屋さんは、「プラシーボ効果も含めて、少し時間をかけて評価してください。」と言っていました。音の粒立ちが、以前よりも少しハッキリ、クッキリし過ぎかという感に変りはありません。でも考えてみれば、20年前の新品時の音を今も克明に覚えているわけがありません。その間にも、「ウゥーーン?」と音色の微かな変化を感じた記憶が数回はありました。つまり修理という現実を弁えた判断というか、判定は、「元の音が出ているか?」ではなく、「帰って来たモノの音色が好きなのか、嫌いなのか?」と言うことなんだと気付きました。今は、色んな盤を掛けてはその音の出方を噛み締めている段階にあります。機器の動作自体は、不具合が直っています。つまり、機能の修理自体はウマく行った感じです。しかし、その先の音色の再現の判断には、個人差があるに違いありません。

そろそろ常時通電も控えた方が良いかも・・・

- 修理屋さんから気になるボールを投げられました。「コレずっと常時通電でやって来たんですか?」って聞くので、そうだと返事しました。どうも彼がちょっといじってみた感じからすると、「もうそろそろ、それは止めた方が良いだろう。」と感じたらしい。それを言うのなら、我がシステムではKrellのマルチャン・パワーアンプも、JBLのM553デバイダーも長年の間、それでやって来ているんで、そっちも常時通電を控える潮時なのかも知れません。

- 常時通電中のKrellは、一年中ホワッと温かみが感じられる程度で、WadiaとJBLにはそんな蓄熱感はありません。中には常時通電して居ると本電源のオンオフに関わらず、電源整流部の電解コンに、整流用の電圧が掛かり続ける場合もあるようですが、Krellはそうでないと思えます。買った時に聞いた話では、機器にとって電源投入というのは、一番大きなリスクがかかる瞬間であり、電源回路等の機器故障があるとリスクが機器全体に及ぶから、電源スイッチは日に何度もオンオフするのはマズイことは、良く聴く話です。

- とは言え常時通電では、電解コンの発熱によるコンデンサー液の枯渇があるわけで、常時通電を否定するメーカーは、悪くすれば電源回路の発火が起きるんだよ、と脅します。それに対する反論としては、軽めの常時通電により電解コンを満充電しておくと、劣化が遅くなるというデータがあると言います。頻繁な電源オフによる電解コンの劣化の遅延と、常時通電による経年疲労と機器故障の回避効果等は相反事象です。もう一つ、常時通電は、機器全体としての早期ウォームアップを持たらしますから、「いつもの良い音」が直ぐに出る、と言う利点があるから、事ほど左様に、問題は複雑なのです。そう考えて来ると、常時通電の採否は微妙なものと言えます。特に、買ったばっかの新品と、20年近くも使い倒して来た機器とでは、ユーザー側で対応を変えた方が良いのかどうか、突き放して言えば人夫々の判断に任せるしかないのかも知れません。

お互いに長生きしたいけど・・・

- マイクロのも、Wadiaのも、20年以上使っていて馴染んでいる機器であり、機能に不備が無いだけでも、オンの字です。後は、何とかご機嫌を損ねないようにして使い続けて、文句を言わずに良い音を出し続けてくれることを祈るばかりです。まだまだメモしたいことがありますが、取り敢えずは以上が、「WadiaのCDP修理の顛末」です。

- そうだ。ヒノオーディオの計算尺の話が終わってないんだよねぇ・・・。

- 2019.03.22

- 愛機の「850STD」の本修理にかかる辺りまでの所を、先週書きました。今回はその続きです。

修理用部品の手持ちが・・・

- そうこうしていると、「昔の部品の残りがまだ少しだけあるよ」と仰る修理屋さんが見つかりました。ここまで来るのにひと月ほどかかりましたが、「それでは・・・」と見積もりのために現物を送りました。CDPは結構な精密機器なんで、梱包・発送ったって、一筋縄では行きませんが、今回は気楽でした。海外メーカー製に良くある二重の元箱梱包であり、これなら少々蹴飛ばされたって、中身は大丈夫でしょう。修理屋さんはWadiaのリモコンや電源コードなんかを常備しているらしく、こっちからはWadiaならではの「上下4組のスパイク」も付けずに送っています。それに慎重に現物を入れて送ってからひと月、先日やっと戻って来てヤレヤレです。修理後に事務所で慣らし運転を数日やって、動作がOKなことを確認してくれていたそうです。修理費用の振込み後に返送されて来た愛機を見て、「また、あの音で聴けるのか。」と言う所まで漕ぎ付けました。

ことのついでに色々と・・・

- CDの吸い込み癖の直接的な修理は、破損していたギアと、伸び切ったベルトの交換で終わりです。でもわざわざブツを送ったんだからと、事のついでに・・・トレイはジャンクから部品採りしたのに程度が良いのがあったので、それと入れ替え・・・疲れているレーザーも更新してもらい・・・これまでの修理経験で劣化が起こると当たりが付いている接点の半田増し・・・と修理屋さんの経験を踏まえて、気になる所に手を入れて貰いました。費用は、中級売れ筋SACD機の新品程度の額でした。Nelsonは、今後もSACDに手を出す気は無いので、コレを高いと見るか、安いと見るかは様々でしょうが、「以前に近い状態に、可能な限り戻して貰った」のですから、「まぁ、相場並み」と納得しています。

いつまで使えるのか

- 話半分だとしても、「触ったところは、まぁ、10年は持つ筈だ」と聞けば、「こっちが、それまで生きているか・・・」が覚束無いくらいです(orz。 数日聴いてみて動作が大丈夫そうなので、「この際だから・・・」と従来はラック置きだったのを、床からのピンコロ直置きに替えてみました。棚板の微振動と床板のかすかな揺れ、そのどつちが余計な悪さをするのでしょうか。一応気休めに、ピンコロとスパイク間にソルボセインを噛まして振動遮断をしてあります。昔はフットワークも良かったんで、この手の遊びを良くやったけど、最近はモノが目につけばやるくらいで、ワザワザ探したり、買ったりしてまでの探究心はもうありません。一週間ほど聴いてみた感じでは、以前よりもちょっと音が粗めになつたと感じるくらいの差で、コレがどう落ち着くのか様子見してみようと言う所です。

⇒(WadiaのCDPは頑固に常時通電を推奨していますが、それでも頑固に電源をその都度落したい方(orz)のために、手が届きにくい裏面のコンセントの上、右図の緑マークで示す部分に電源スイッチが渋々設けてあります)

ちょっと疲れたんで・・・

- 実はこの後で、修理屋さんからクセ球を投げられました。購入後20年も経った時点ですから当然の話なんですが・・・その話は来週回しです。

- 2019.03.15

- 愛機の「マイクロ BL111」の異音退治をしていると、その一月前に費用見積もりと共に交換部品の在庫等を確認したワディアのCDP、「850STD」の本修理が終わって、我が家に届きました。昨年末に、突然CDを吸い込んだままストライキに突入して、まぁ3か月ですか、控えのCDPで誤魔化していましたが、やっと元の音で聴けるのか・・・と喜びました。先週のマイクロのプレイヤーのメンテの顛末にご興味を持たれた方が多く、いくつかコメントも貰ったりしたので、Wadiaの修理の顛末も、ココにメモして起きます。

TEACの名メカVRDS

我が20年ものの愛機「WADIA850STD」は、世界に冠たる我等がTEACの名メカVRDSと、WADIAならではの中音を張り出させた音作りとCD規格の倍近くの出力レベルとが相まった音の良さでNelsonを魅了し続けてくれました。CDPで外部からCDを内部に持ち込み、その上で記録されている膨大なデータを読むやり方には色々あるのですが、どれも一長一短で、CD装填トラブルにはどの社も苦労をしています。「VRDS」も、やはり装填時のトラブルを回避できないものの、軸のみで支えられて空中で高速回転するCDのブレ振動を、固定用のトレイに押し付けながら回転させるメカを採用しています。これにより読み取り精度を飛躍的に改善させ、安定させることを狙っており、諸方式の中でもその効果が称賛されてきました。 我が20年ものの愛機「WADIA850STD」は、世界に冠たる我等がTEACの名メカVRDSと、WADIAならではの中音を張り出させた音作りとCD規格の倍近くの出力レベルとが相まった音の良さでNelsonを魅了し続けてくれました。CDPで外部からCDを内部に持ち込み、その上で記録されている膨大なデータを読むやり方には色々あるのですが、どれも一長一短で、CD装填トラブルにはどの社も苦労をしています。「VRDS」も、やはり装填時のトラブルを回避できないものの、軸のみで支えられて空中で高速回転するCDのブレ振動を、固定用のトレイに押し付けながら回転させるメカを採用しています。これにより読み取り精度を飛躍的に改善させ、安定させることを狙っており、諸方式の中でもその効果が称賛されてきました。

- WADIA製品には修理してでも使いたいファンが多く、修理業界の賑やかしになつたと言います。Nelsonのも、買って5年でリモコンの新品交換、10年頃に今回と同じ吸い込み癖による停止の修理を経ています。その頃にはまだ修理部品が出回っていたようですが、「さすがに20年も経てば、部品在庫が数少なくなっているだろうなぁ」と、リビングから召し上げて来た控えのCDPのショボい音を聴いていました。

- 修理はもう無理かと半ば諦めつつも、このジャンルに名乗りを上げている業者さんが10社以上もあったので、見積もり依頼のメールを手当たり次第に出しました。もうコレの修理しないのか、あるいは業務御多忙なのか、、、返事が来たのは数社でした。中には「ギアの在庫がもうない。新たに作ると、一個数万掛かるよ」、とのけ反る返事もありました。買った時の商社であるアクシスも、今のノアも、「あんまし古いのは、もう治しません」とツレないしなぁ・・・」と思案している中に、年越しをしてしまいました(orz

ちょっと疲れたんで・・・

- この先は、来週回しです。。

- そうだ。ヒノオーディオの計算尺の話が終わってないんだよねぇ・・・。

- 2019.03.08

去年の暮れに、我がワディアのCDP、「850STD」がCDを吸い込んだまま、何が気に入らないのかストライキに突入する、というトラブルに見舞われました。と思ったら先日、今度は愛機の「マイクロ BL111」(右掲)が微かですけど、「ツゥーーーッ、ツゥーーーッ」という異音を、時折出すことに気づきました。コレは重さが10キロもある真鍮のターンテーブルをベルトで回す奴で、その直後に出たバージョンで、ソレを空中に浮かしながら回すという発展形も含む化け物シリーズとして、好事家を喜ばせたかと思いきや、いつの間にか同社は倒産してしまったのでした。 去年の暮れに、我がワディアのCDP、「850STD」がCDを吸い込んだまま、何が気に入らないのかストライキに突入する、というトラブルに見舞われました。と思ったら先日、今度は愛機の「マイクロ BL111」(右掲)が微かですけど、「ツゥーーーッ、ツゥーーーッ」という異音を、時折出すことに気づきました。コレは重さが10キロもある真鍮のターンテーブルをベルトで回す奴で、その直後に出たバージョンで、ソレを空中に浮かしながら回すという発展形も含む化け物シリーズとして、好事家を喜ばせたかと思いきや、いつの間にか同社は倒産してしまったのでした。

- どこかがこすれるような音ですから、先ずは10キロもの重さが掛かっている中心軸周りに何か異常はないかどうか、が気になります。ご存知の方が多いでしょうが、この10キロの真鍮塊を軸に不適切な衝撃を与えずに取り外すためだけの特製の治具があり、それでひっそりと真上に持ち上げて見ると、どうもそこには異常は見当たりません。

さすれば、矢張り左上の回転制御部(左掲)をチェックしなければなりません。真鍮塊を持ち上げた時にベルトは外れていますから、先ずベルトが落っこちないように気を付けながら軸に嵌め戻しました。そしてベルトがズリ落ちないように張りながら、モータのプーリーに嵌めこんで、フゥッと一息着きます。プーリーを中心軸に近づけたり、遠ざけたりしてベルトのテンションを塩梅するネジを少し動かしては異音の出方を調べまたネジを動かして行くと、ある位置から異音は出なくなります。このベルトは取説によれば、ズリ落ちない範囲で緩くするのが吉とされているので、そのいう点を探し出して、先ずはヨシとしました。もうしばらく様子を見て、異音の納まりと、回転の精度の維持とが両立するような、そんなベルトの張り具合を最終決定することにします。その後、友人から「異音の原因はテンションだけじゃなく、プーリーの油切れも関係したんじゃないの・・・」と聞いたので、ワコーの「チタン入り軸受オイル」を買って、少したらしこんで置きました。 さすれば、矢張り左上の回転制御部(左掲)をチェックしなければなりません。真鍮塊を持ち上げた時にベルトは外れていますから、先ずベルトが落っこちないように気を付けながら軸に嵌め戻しました。そしてベルトがズリ落ちないように張りながら、モータのプーリーに嵌めこんで、フゥッと一息着きます。プーリーを中心軸に近づけたり、遠ざけたりしてベルトのテンションを塩梅するネジを少し動かしては異音の出方を調べまたネジを動かして行くと、ある位置から異音は出なくなります。このベルトは取説によれば、ズリ落ちない範囲で緩くするのが吉とされているので、そのいう点を探し出して、先ずはヨシとしました。もうしばらく様子を見て、異音の納まりと、回転の精度の維持とが両立するような、そんなベルトの張り具合を最終決定することにします。その後、友人から「異音の原因はテンションだけじゃなく、プーリーの油切れも関係したんじゃないの・・・」と聞いたので、ワコーの「チタン入り軸受オイル」を買って、少したらしこんで置きました。

- これも20年以上使っていて馴染んでいる機器なので、CDPと同様に何とかご機嫌を損ねないようにして、使い続けねばなりません。ちなみに、コレのアームはSAECの407/23、カートリッジはアントレーのEC1ですが、こっちは何も文句を言わずに良い音を出し続けてくれています。

- 2019.03.01

- 今週の改訂は以下のとおりです。

- 2019.02.22

- 今週の改訂は以下のとおりです。

- ヒノオーディオの計算尺のメモを書き始めていましたら、「アレはどうしたんだ。ホラ、SP設計下敷き。アレのことも書いときなよ。」というメールを頂きました。ナルホド、計算尺と来れば、次は下敷きですか。憶えていますし、捨てた記憶もありません。たしか、フォステックス製でしたっけ。何かの時に、これもオマケで貰ったんだから、コイズミ電気さんだったかなぁ・・・探せばある筈です。そう言えばある時、息子に「オトウサン、コレは何なのぉ・・・」と聞かれて、正直に答えて良いものなのかどうか、(我が子を悪い道に誘い込むことになどならないか)・・・と一瞬逡巡したことを思い出します。

- 彼はその後長じて、小5の夏休みの宿題だと言って、トンカチ、トンカチ音をさせ始めたことがありました。部屋の隅に転がって居た6半のユニットを頂戴と言って持って行って、それを入れて鳴らす箱を作り始めたのです。、「バスレフだとダクトの大きさと長さが判らないから、やっぱり密閉箱が簡単だよなぁ・・・」等と賛同を求めてきたことがあります。いつの間にか、長岡さんのオーディオ日曜大工の本を読みこんで居たようでした(orz

- 2019.02.15

- 北海道一人旅のメモを今回で締めます。今週も、Nelsonなんかが行った釧路市鶴居村、遠軽町、名寄市などは零下20度に近い厳しい寒波が居座っているようです。我が一人旅の時は、前半が快晴でタンチョウさんをじっくりと眺められましたし、後半のオホーツク海岸の路線バス旅では吹き殴りの雪などもありで、厳冬期の北海道をそこそこ経験出来て幸運だったんだなぁ、と降り返っています。

- 今週の改訂は以下のとおりです。

- 2019.02.08

- ヒノオーディオさんの話は長くなるので、その前に北海道に行っていた時の話を少しメモして置きます。今まで北海道には、学生時代にテントを担いで摩周湖の崖を降りて湖畔でテン泊して以来、4,5回行っています。でも、全て春夏秋の旅行であり、冬旅は初めてでした。テン泊した時はダニに噛まれまして、その頃は白土三平の「カムイ伝」が連載され始めた頃で、そのノリで「ツツガ無きや」等と安否を正されるなどと、友人にからかわれたことがあったのです。(「ツツガ無きや」とは、「貴方がお住まいの場所では、ツツガムシ(ダニの一種)に噛まれて寝込む、などと言った災難で困ったりしておられないでしょうね。」と尋ね合うのが、久しぶりに会った人々の挨拶言葉だったのだ、と白土氏は書いておられました。)余り日を置くと記憶がボケて来るので、こっちを先に片しちゃいます。

- 今週の改訂は以下のとおりです。

- 2019.02.01

- 先週は北海道に行っていたせいでサイトの改訂を休みましたが、厳冬期の北海道に行くということで、タンスを引っ掻き回してヒートテック物を探し出したり、近所で襟や足元を温める物やブーツに付けるスパイクを探したり・・・冬装束の準備が結構大変でした。御蔭さまで天候も良く、釧路湿原の外れの鶴居村の温泉民宿から、零下十度くらいの早朝に、1時間足らずとは言え、踏み跡が無い給餌場への雪道をラッセルした時も、寒さよりもむしろ表層の雪の下に隠れている氷結した道路で滑らないように気を付けるくらいで済みました。Nelsonは写真屋さんじゃないので、大砲みたいな望遠レンズを付けた一眼レフなど持っておらず、我と我がこの目と耳で、丹頂鶴の群れの冬の生きざまをじっくりと見て、十二分に楽しんで来ました。その家探しの間に、以下にメモしたようなものが出て来て、大いに懐かしくなったのでした。

- 今週の改訂は以下のとおりです。

- メモを書くにあたって、こんな話題って通用するのかなと思ってググってみたら、もう10年近く前に閉店されているこのヒノオーディオさんのことを未だに懐かしむ記事がかなりあったので嬉しくなりました。Nelson同様に良い雰囲気だったこの店の店長さんのことを惜しむ記事が多くあったことに勇気づけられて、このメモの開始を背中から押された気がします。多分4、5回分に分ける必要があるくらいに、書いておくべきことがあるのです。

- 2019.01.25

- また又急に思い立って、厳冬の釧路原野に映えるタンチョウ鶴を見たくなって行ってきました。朝9時の給餌時が、一番多くのタンチョウが集まるし、エサの取り合いや、エサ取りのために少し遠くから飛来するタンチョウの優雅な着地の姿等が見られて良いようです。

なので、地元の温泉民宿に宿を取って、朝食後直ぐに給餌場に向かって、雪の原野を一人ラッセルしながら辿りつきました。タンチョウの動き、あるいは片足立ちで黙考するとも見えてしまう静止する姿などを2時間ほど、楽しむと言うのか、ボォオッと立って見つめてきました。零下10度前後の早朝の厳寒が身に染みて凍えんばかりでしたが、何だか清々しくって良かったです。 なので、地元の温泉民宿に宿を取って、朝食後直ぐに給餌場に向かって、雪の原野を一人ラッセルしながら辿りつきました。タンチョウの動き、あるいは片足立ちで黙考するとも見えてしまう静止する姿などを2時間ほど、楽しむと言うのか、ボォオッと立って見つめてきました。零下10度前後の早朝の厳寒が身に染みて凍えんばかりでしたが、何だか清々しくって良かったです。

- その前後に、帯広でばんえい競馬を見たり、遠軽から興部迄オホーツク海岸をバスの車窓から眺めたり、無論、ジャズ喫茶、中古CD屋さんを探し歩いたり・・・と数日かけて、北海道をフリー切符で横断と言うのか、縦断と言うのか、兎に角楽しんできたせいで、サイトの改訂は、今週はありません。悪しからず。

- 2019.01.18

- 演奏の雰囲気を壊さないで、皆が知る他の曲を上手く引用するのは洒落っ気があるジャズメンなら誰でもすることで、日本人ジャズメンだって例外ではありません。今回は六本木のクラブで山本剛がギグをやった時に、それを録音してみようと言うことになったので、彼がちょっと際物仕立てで丁度その12月25日の夜にピッタリの曲を思いついて、演奏の中に埋め込んで聴かせたというお話です。

- 今週の改訂は以下のとおりです。

- この盤は、最初は同じギグを3枚分録音出来たのでそのマンマ出たんですが、後にCD時代になって収容力が増したので、2枚のCDに再編集しています。そして今回のメモのテーマになった「For Once in My Life」というトラックは当初は、そのうちの一枚である「The In Crowd」という盤に入っていた演奏です。この3枚組LPというか、2枚のCDは山本さんの全盛期を象徴する演奏の出来と、神成録音の素晴らしさとが綯い交ぜになっているTBM屈指の名作です。ベースの大由さんがオマスズの向こうを張って、唸り声とピチカートとのユニゾンを汗みずくになりながら熱演しており、巷間のジャズファンから熱愛されたなだよなぁ・・・という記憶が蘇ります。70年代の六本木のクラブでは、こういった熱いジャズがあちこちで聴けたんですよねぇ(^o^)

- 余談になりますが、TBMのCD化は、その録音の素晴らしさに目を付けた西独ミュンヘンのAudio Trade GmbH社が始めたもので、Nelsonが持っているTBMのCDの多くはその時期のものです。従ってライナーはドイツ語と英語だけで、日本語の掲載はありません。その後は、日本の会社でもCD化が行われて、XRCDなんかにもなっていますが、ことほど左様にTBMの音の良さは世界中に知れ渡っていました。今はそうではなくても、当初はそうだったんだと言うことはメモして残しておく価値があると思い、ここに記しました。

- 2019.01.11

- 新年明けましておめでとうございます。今年も拙サイトを変わりなく御贔屓の程、宜しくお願いします。

- どうにも元気が出なくて、先週のサイト改訂を休みました。「ジャズのスパイス」のセクションで、山本剛がTBMレーベルから出した往年のヒット作中の「For Once in My Life」という演奏について触れようと鋭意作業を進めていますが、仕上がりまで持って行けていません。

・・・というのも

・・・かれこれ十数年もの間、その中低音の分厚さと勢いに惚れ込んで愛聴してきた「Wadia 850std」が、年末の聴き狂い時に突然トラブルを起こしてしまったのです。本器は「常時通電」をメーカーが推奨していて、「電解コンに始終通電してて良いのかなぁ」と思いはしましたが、テレオンの売り子さんの「皆さん、そうされていますよぉ・・・」という進言に素直に従うこと十数年、憎い程に熱っぽい音でNelsonを魅了し続けて呉れていました。(Mark Levinson等の指定も常時通電ですし、それと分厚い音とは何らかの因果関係があるのでしょうか?)音無しでは済まない性分なので仕方なく、今は一階のリビングで使って来ている控え機で間に合わせています。 ・・・かれこれ十数年もの間、その中低音の分厚さと勢いに惚れ込んで愛聴してきた「Wadia 850std」が、年末の聴き狂い時に突然トラブルを起こしてしまったのです。本器は「常時通電」をメーカーが推奨していて、「電解コンに始終通電してて良いのかなぁ」と思いはしましたが、テレオンの売り子さんの「皆さん、そうされていますよぉ・・・」という進言に素直に従うこと十数年、憎い程に熱っぽい音でNelsonを魅了し続けて呉れていました。(Mark Levinson等の指定も常時通電ですし、それと分厚い音とは何らかの因果関係があるのでしょうか?)音無しでは済まない性分なので仕方なく、今は一階のリビングで使って来ている控え機で間に合わせています。

- このWadiaの名器は、「ジャズを聴くならトップ・レベルにある音出し」という巷間の高い評価を今でも裏切らずに、SACDまで再生できる最新の機器では出ない音が出る(気がするorz)と根強い支持があるので、何とか直して使えないかなぁ・・・と考えています。

有難いことに、メイン・アンプで常時通電しているKrellの方も10年選手なのに、変わりなく3チャンネル・マルチ全系統で文句ない動作をしており、都合6基のアンプが健在で変わらずにやはり熱っぽい音を出して呉れています。このWadiaとKrellの鉄板コンビの音が耳に残っているので、控えのCDPがWADIAに及ぶべくもないショボイ音出しですから、早く何とかしたいものです。 有難いことに、メイン・アンプで常時通電しているKrellの方も10年選手なのに、変わりなく3チャンネル・マルチ全系統で文句ない動作をしており、都合6基のアンプが健在で変わらずにやはり熱っぽい音を出して呉れています。このWadiaとKrellの鉄板コンビの音が耳に残っているので、控えのCDPがWADIAに及ぶべくもないショボイ音出しですから、早く何とかしたいものです。

- トラブルは数年前にも起きたVRDS固有のメカの不調の再発なんですが、調べてみたら元のAxisは輸入を止めていて、その後を引き継いだNoahも「そんなに古いのまでは面倒見切れません・・・」と修理を受け付けていません。でもこのトラブルは持病と言えるものなので、個人的に代替えパーツを溜め込んでおられる方が数人いらっしゃって、細々と修理に応じていらっしゃると聞きました。

- Wadiaが潔くCD再生に特化した機器シリーズの独特の音には中毒性がありますが、上記トラブルはパーツさえあれば元通りにまで直せます。だから、少しくらい待たされたって直して聞き続けたいマニアによる修理希望が、一定数、途切れずにあるのだそうです。

- 但し一人で修理・交換をなさっているので、まぁ、半年くらいなら順番待ちをする覚悟がいるようです。しかしそこに一縷の望みがあるので、「待ってくれるのなら直すよ」という方を早く見つけたいものです。今こうしてPCに向かっていても、背後で音が出ていますがやはり不満があるのです。

これ以前のWhat's Newは、What's Old (2018: Second Half)にあります。

|

| What's Old (Jan - Jun '18)/ (Jul - Dec '17)/ (Jan - Jun '17)/ (Jul - Dec '16)/ (Jan - Jun '16)/ (Jul - Dec '15)/ (Jan - Jul '15)/ (Jul - Dec '14)/ (Jan - Jul '14)/ (Jul - Dec '13)/ (Jan - Jul '13)/ (Jul - Dec '12)/ (Jan - Jul '12)/ (Jul - Dec '11)/ (Jan - Jun '11)/ (Jul - Dec '10)/ (Jan - Jul '10)/ (Jul - Dec '09)/ (Jan - Jul '09)/ (Jul - Dec '08)/ (Jan - '08)/ (Jul - Dec '07)/ (Jan - Jul '07)/ (Jul - Dec, '06)/ (Jan - Jun '06)/ (Jul - Dec '05)/ (Jan - Jun '05)/ (Jul - Dec '04)/ (Jan - Jun '04)/ (Jul - '03)/ (Jan- Jun '03)/ (Jul- Dec, '02)/ (Jan- Jun, '02)/ (Jul- Dec, '01)/ (Jan- Jun, '01)/ (Jul- Dec, '00)/ (Jan- Jun, '00)/ (Sep- Dec, '99)

|

(Home - Whatsnew/ BACK)

(Home - Whatsnew/ BACK)