コルゲーション付きスピーカーとArt Blakeyの肘こすりグリッサンド

- スピーカーのコーン紙に同心円状のヒダが付けられているのを、時に見かけますが、あれはコルゲーションと言って、それなりの役割があります。ある時、その役割の話になったときに、「それは、Art Blakeyの肘こすりグリッサンドみたいなもんだョ。」と説明したら、聞き手がジャズファンだったので大受けしたというお話です。

由緒あるコルゲーション付きスピーカー

- 最初のコルゲーション付きスピーカーが、どこのメーカーから出たのか、寡聞にして知りませんが、結構昔からこういう、まぁ、ヒダ付きのユニットは作られています。我が長兄が、ダイアトーンのロクハンの名器、「P610」を、何と百数十リットルというでかい箱に入れて、ゆったりとした良い音で聴いていましたが、このユニットには4重のコルゲーションが入っていました。この時期のユニットはコーン紙が羽根のように軽く作ってあり、洋服ダンスのような大箱に入れることを前提に作られていました。コーン紙が薄いと強度がありませんので、コーン紙にわずかなヒダ、つまりコルゲーションを入れることにより、若干の補強としています。Nelsonが以前に使っていたJBLの30センチ径フルレンジの名器、「D123」にもコルゲーションが付いていましたし、たしか今をときめくTADの40センチ径ウーファーの名器、「1601シリーズ」にも、しっかりとコルゲーションが付いています。そして、このコルゲーションには、補強以外にも、別の役目もあるようです。

Art Blakeyの妙技

- 話はガラッと変わって、ジャズ・ドラムスの偉人、Art Blakeyの妙技です。例えば、ハード・バップの決定的な名演、「Tempus Fugit」が好例です。

(動画だと、コレの3分22秒辺りです。)

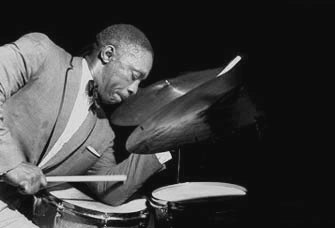

この演奏では、フロント陣の活躍が無論素晴らしいんですが、裏であおりまくるArt Blakeyの凄さも、特筆大書に価します。30年も前に、初めて聴いた時に、演奏もしていないこっちの尻に火が付きそうで、慌てた覚えがあります。この演奏の末尾に出てくるArt Blakeyのアドリブは、録音当時30代前半という、世の中に怖いものなど無いというスピード感が圧倒的です。アドリブは、軽快なシンバル・レガートを前面に押し出したもので、何度も聴き返しましたが、8ビートの正確さは無類の魅力となっています。そして3分25秒前後に、JJのトロンボーンのアドリブに続くドラムスのアドリブでドラムスの音程が変化しながら、「タタタタ、トタトタ、、、」のフレーズが、Nelsonだけの呼称なんでしょうが、「肘こすりグリッサンド」です。別の例では「Art Blakey & The Jazz Messengers - A Night In Tunisia - 1958」の「7分25秒辺り」がそれです。ジャズ・メッセンジャーズの日本公演でも見かけた、この小技と言うか、大技は、上掲の写真とそっくりな感じでした。左手を曲げて、トムトムの皮の上に肘をおき、皮の振動をダンプします。そしてもう一方の手にスティックを持って、皮の中心部分を連打します。皮がダンプされているので、打音は小さめです。さて、肘は最初は中心近くの、同心円で言えば半径の小さな所から押さえ始めて、スティックの連打にあわせて、外周のリムに向かって、皮をこすりながら滑らせて行きます。肘で皮が押さえ続けているので、振動できるのはその内側部分だけです。打音の音程は振動する部分の径が大きければ大きいほど、低い音になります。これは、小太鼓と大太鼓の音程の違いを考えれば理解しやすいでしょう。肘を中心からリムに向かって滑らせて行くと、振動できる皮の径が大きくなって行き、従って音程は徐々に下がります。これとは逆に、肘をリムから中心に向かって動かすと、音程は上がっていくわけです。この肘のずらしを巧妙にやると、聴いている方には、グリッサンドに聴こえるのです。一台の、同じトムトムで徐々に音程を変えることが出来る秘密がここにあります。Blakeyは、ドラムの円周にあるスキンの締めネジをいじることなく、出す音のピッチ(音の高さ)を変えて聞かせているのです。

最近見かけたもっと良く判る写真を載せておきます。 最近見かけたもっと良く判る写真を載せておきます。

コルゲーションの効果

- 実は、これと同様のことが、コルゲーション付きスピーカーでも起こっているようです。コルゲーション付きのコーンは、JBLのD130のようなノッペリしたコーン紙と少し動作が異なります。音楽信号が入って、コーンの中心にあるボイスコイルが前後に振動すると、コーン紙は全体として前後に一様振動し、周囲の空気を押し引きして、入力に応じた音を発生します。コーン紙には一定の質量と剛性がありますから、実はあまり高音になると俊敏には追随できずに、分割振動をします。分割振動は、コーン紙に対してバラバラに発生し、ひずみの元となります。コーン紙の振動を超高速で分析するシミュレーション図を見たことがありますが、分割振動は規則的には発生せず、ランダムに起こることが示されていました。フルレンジ・スピーカーの中高音が、耳障りな音を出すのは、このためです。この時にコルゲーションがあると、そこで二つのことがおきます。一つは、そこが仮想的なコーン紙の末端となり、高音が入って来た時に、あるコルゲーションから外側はあまり動かず、従ってあまり音は出さず、そのコルゲーションの内側部分だけが比較的きれいな音で鳴ってくれるのです。コルゲーションは、一様な厚みのコーン紙に同心円状に作った不連続部分なので、その内外でコーン紙の振動が、反射されるというのは言い過ぎでも、少なくともガクンと変化するのです。言い換えれば、高音のあまり細かい振動になると、コルゲーションが断熱的な効果をもたらすというか、コルゲーションの外側は剛体として振る舞い、内側部分のみが振動するようです。つまり、コルゲーションによって、入力の音程に応じて、一様振動が出来る半径のコーンのみが振動してくれるかのような状況が生じているのです。もう一つの効果は、バラバラな分割振動のある程度の抑制です。中高音入力によってコーン紙がバラバラな分割振動をしようとすると、コルゲーションがその邪魔をして、分割振動を同心円に近づけようと働きます。振動が同心円に近づくと、聴いていてそれ程耳障りではなくなります。このように、コルゲーションは分割振動を巧く同心円振動に変えてくれるのです。無論、このように理想的に事が運ぶわけではありません。しかし、「少なくとも一様なコーン紙よりは良いんじゃないの」という狙いがそこにあり、まぁ、ある程度、聴感上の効果もあります。

、、、ということで

- 中高音をきれいに出すことを狙ったコルゲーション付きスピーカーで起こっていることは、Art Blakeyが得意技の「肘こすりグリッサンド」で肘で押さえた部分の内側だけが振動しやすくなっていることと、共通点があるようです

|

(Home - Jazz Audio 覚え書き / BACK)

(Home - Jazz Audio 覚え書き / BACK)